1. Vorgeschichte zum 30-jährigen Krieg

Zur Vorgeschichte gehört natürlich die Reformation

des 16. Jahrhunderts und die Bildung von evangelisch-reformierten Ländern oder

Landständen.

Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 schien es auch gewährleistet, dass

im Reich deutscher Nation evangelisch-lutherische Länder und katholische Länder

friedlich nebeneinander leben konnten (die nach Zwingli und Calvin reformierten

Länder waren noch nicht eingeschlossen). Allerdings blieb das nicht lange so. Nicht

nur durch die katholische "Gegenreformation" drang vor allem der Kaiser aus dem

Hause Habsburg immer stärker auf die Allmacht der katholischen Kirche und auf

eine Herrschaft auch über die protestantischen Länder.

1608 schlossen sich die protestantischen Länder dagegen zur "Protestantischen

Union" zusammen, zu der etwa 12 Länder, vom Fürstentum Anhalt bis zum Herzogtum

Württemberg (s. dazu unten die Karte) gehörten. Dagegen bildete sich 1609 die

"Katholische Liga", zu der vor allem Bistümer gehörten (von Augsburg bis

Würzburg).

2. Ziele der kriegführenden Mächte und Grausamkeit des Krieges

Was waren die Ziele der kriegführenden Länder im 30-jährigen Krieg? Beim großen 30-jährigen Krieg geht es einmal um die Konfessionen, um die Herrschaft des katholischen Kaisers der Habsburger (Ferdinand II.) auch über die protestantischen und katholischen Fürsten in Deutschland (mit Böhmen) und um die Rettung des Protestantismus; aber auch - und immer mehr - um die Über- Macht der europäischen Großmächte, vor allem Schweden und Frankreich und Habsburg.

Der 30-jährige Krieg ist ein besonders grausamer Krieg. Nicht nur wegen seiner langen Dauer, sondern auch wegen der Art der Kriegführung: Es gab damals kaum stehenden Heere, sondern Söldnertruppen, die ernährt und unterhalten werden mussten. Wallenstein vertrat dafür das Prinzip: "Der Krieg ernährt den Krieg." Die Söldner zogen durch die Dörfer und, wenn möglich, durch die Städte, und holten sich was sie wollten. Dabei wurden auch viele Bauern getötet, und die Häuser und Felder geplündert und verwüstet. Die Zahl der Toten und der Verwundeten durch den 30-jährigen Krieg ist enorm, vollends wo auch noch in den 1630er Jahren eine Pestepidemie das Land traf. Nach Statistiken ist in den hauptsächlich betroffenen Gebieten der Deutschen Fürstentümer die Zahl der Bewohner nach dem 30-jährigen Krieg auf die Hälfte zurückgegangen, in Südwestdeutschland sogar auf ein Drittel.

3. Der große 30-jährige Krieg bestand aus mehreren Einzelkriegen:

1618 - 1623: Böhmisch-Pfälzischer

Krieg:

Beginnend mit dem Prager Fenstersturz 1618, bei dem protestantische böhmische

Ständevertreter Vertreter des katholischen Habsburger- Kaisers in Prag aus dem Fenster warfen,

weil die Böhmen nicht den katholischen Kaiser auch zu ihrem König haben wollten, wählten die

protestantischen Böhmen

den Protestanten Friedrich V. von der Pfalz zum böhmischen König.

Der beginnende Krieg führte

1620 zur großen Schlacht am Weißen Berg bei Prag, der zu einem überlegenen Sieg der

kaiserlichen Truppen und der bayrischen Truppen unter Tilly über Böhmische und

Pfälzer Truppen führte. (Friedrich

V. wurde zum "Winterkönig".)

1625 - 1629: Dänisch-Niedersächsischer Krieg:

Nach dem Sieg über dem Dänenkönig unterwerfen Tilly und Wallenstein gemeinsam

Norddeutschland.

1630 - 1635:

Schwedischer Krieg:

Auch um die Protestantischen Länder zu retten beschließt

Gustav II. Adolf, König

von Schweden, in Deutschland einzugreifen. 1630 landet er mit Schwedischen Truppen in Pommern.

Auch um die Protestantischen Länder zu retten beschließt

Gustav II. Adolf, König

von Schweden, in Deutschland einzugreifen. 1630 landet er mit Schwedischen Truppen in Pommern.

[Bild (Briefmarke Estland, 1994): 500.

Geburtstaag des schwedischen Königs Gustav II. Adolf (1594 - 1632)]

1631 erobert Tilly mit den kaiserlichen Truppen noch

Magdeburg; er wird aber dann von Gustav Adolf und seinen Truppen in der Schlacht bei Breitenfeld (bei Leipzig)

besiegt.

1632 siegen die Schwedischen Truppen in der Schlacht bei Lützen über die

kaiserlichen Truppen;

allerdings fällt König Gustav II. Adolf, der die Truppen selbst angeführt hatte, in dieser Schlacht.

Die Leitung der

Schweden übernimmt 1633 der schwedische Kanzler Oxenstierna (und später die Tochter Gustav Adolfs).

Oxenstierna gewinnt auch die protestantischen Fürsten der oberdeutschen

Reichskreise zum "Heilbronner Konvent", einer Erneuerung der Protestantischen

Union von 1608.

Und: 1634 wird Wallenstein, der lange die Truppen des Kaisers leitete, in Eger

ermordet, auf Befehl des Kaisers.

1634 siegen die Kaiserlichen Truppen

zusammen mit den Bayerischen Truppen in der für Südwestdeutschland besonders

grausamen Schlacht bei Nördlingen.

Die

Leitung der kaiserlichen Kavallerie hatte damals, nach dem Tod der Heerführer

Wallenstein und Tilly, Jan van Werth, der nach diesem Sieg bei Nördlingen

zum General befördert wurde.

Die

Leitung der kaiserlichen Kavallerie hatte damals, nach dem Tod der Heerführer

Wallenstein und Tilly, Jan van Werth, der nach diesem Sieg bei Nördlingen

zum General befördert wurde.

[Bild (Briemarke BRD, 1991): 500. Geburtstag des Heerführers Jan von Werth (1591

- 1652)]

[Entwurf der Briefmarke: Elisabeth Janota-Bzowski]

Nach der verlorenen Schlacht bei Nördlingen scheint die Sache der protestantischen Länder verloren zu sein. Der damals in Württemberg herrschende Herzog von Württemberg, Herzog Eberhard III., wird geächtet und flieht, wie andere protestantische Fürsten, ins Exil nach Strassburg. Das Land wird für einige Jahre von kaiserlichen Kommissaren regiert.

1635 - 1648: Schwedisch-Französischer

Krieg:

1635 beschließt das katholische Frankreich an der Seite des protestantischen

Schwedens und der Protestantischen Deutschen Länder in den Krieg gegen die katholischen Kaiserlichen einzugreifen (was

zeigt, dass es hier nicht um eine Konfessionsfrage, sondern um eine europaweite

Machtfrage ging). - Die vereinigten Schweden und Franzosen gewinnen mehrere

Schlachten.

1644 beginnen Friedensverhandlungen, die zum Westfälischen Frieden führen.

4. 1648: Westfälischer Frieden,

geschlossen 1648 in Münster

(Fortsetzung rechte Spalte oben)

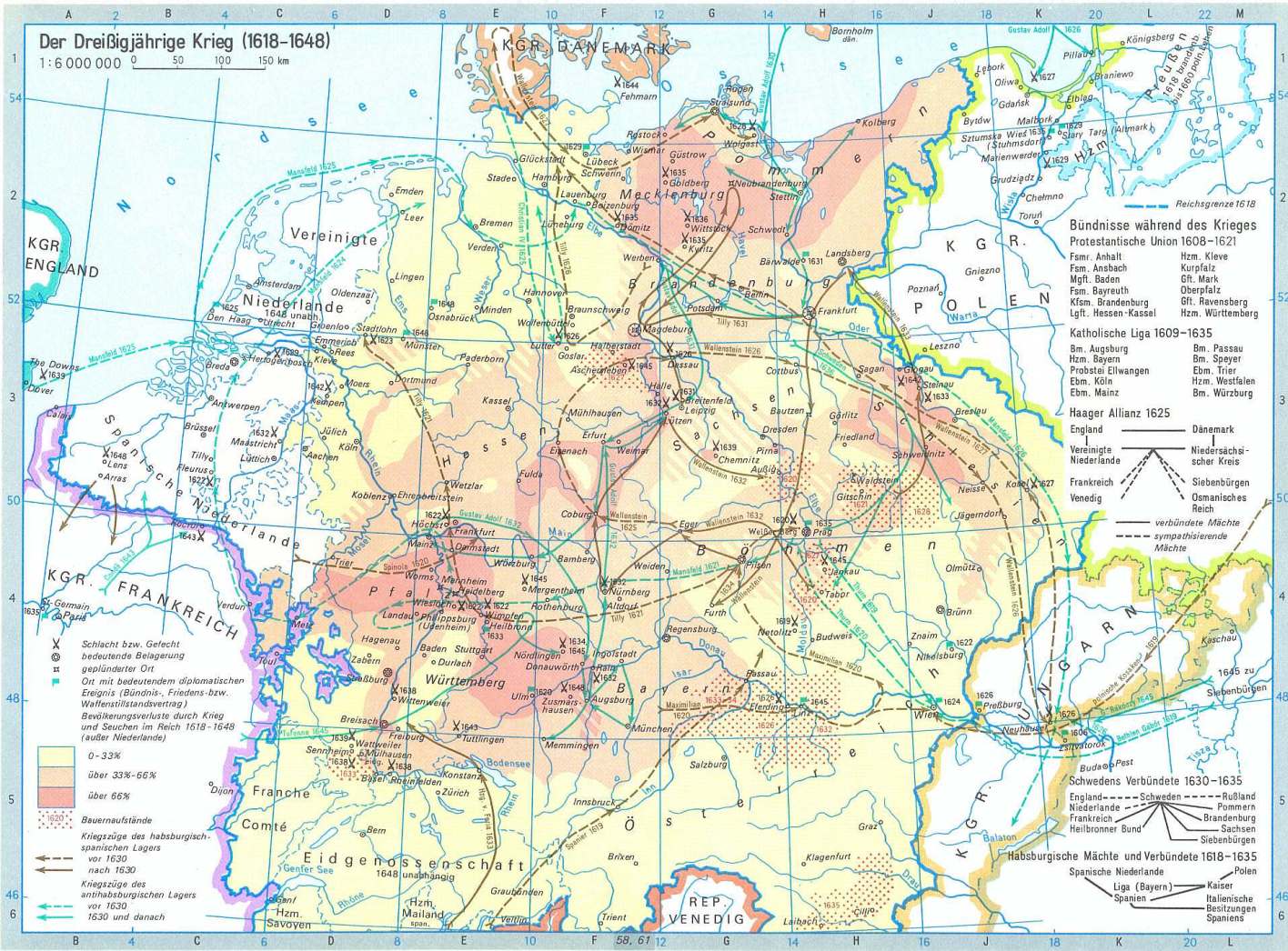

6. Karte XII: Geschichts-Karte zum 30-jährigen Krieg, mit Hinweisen auf Bündnisse, Kriegszüge,

Heerführer, Schlachten, besonders stark verwüstete Länder und vernichtete

Bevölkerungen

4. Westfälischer Frieden, geschlossen 1648, nachdem bereits seit 1644 Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück begannen, an denen Diplomaten aller kriegführenden Länder teilnahmen, also auch Gesandte Schwedens und Frankreichs, Vertreter des Kaisers und der katholischen Fürstentümer, und Vertreter der protestantischen Länder und Stände. Dafür 3 Vertreter (die z.T. auf der unten abgebildeten Briefmarken-Tafel abgebildet sind): Maximilian Graf von Trautmannsdorff als kaiserlicher Chefdiplomat, Graf Johann Oxenstierna als Vertreter des schwedischen Königshauses, und Johann Conrad Varnbühler als wichtiger Vertreter von Wirtemberg.

Am 24. Oktober 1648 treffen sich über 100 Vertreter aller kriegführenden

Länder in Münster und unterschreiben umfangreiche Dokumente zum Beenden des

Krieges und zur Neugestaltung in Mitteleuropa (s. unten)..

Am 24. Oktober 1648 treffen sich über 100 Vertreter aller kriegführenden

Länder in Münster und unterschreiben umfangreiche Dokumente zum Beenden des

Krieges und zur Neugestaltung in Mitteleuropa (s. unten)..

[Bild (Briefmarke BRD, 1998): 350

Jahre Westfälischer Friede; Tafel mit einer Auswahl von 14 Verhandlungspartnern

in Münster und Osnabrück]

[Entwurf der Briefmarke: Manfred Gottschall, nach zeitgenössischen Kupferstichen

des Malers Anselm von Hulle]

Der Friede nach 30 Jahren Krieg

wird in Deutschland mit großen Friedensfeiern gefeiert (auch wenn es noch einige Zeit dauerte

bis die Besatzungstruppen abgezogen waren).

1648: Beschlüsse des Westfälischen Friedens,

die z.T. prägend für die nächsten 2 Jahrhunderte in Mitteleuropa werden sollten:

1. Friede, Ende aller Kriegshandlungen:

Das war wohl für die grausam gequälte Bevölkerung das Wichtigste.

2. Konfessionelle Beschlüsse:

Bestätigung der Beschlüsse des Augsburger

Religionsfriedens von 1555 mit der Religionsfreiheit für die protestantischen

und katholischen Länder. Erweiterungen: Einbeziehung des Calvinisten (die 1555

noch ausgeschlossen waren). Neu: Auch Andersgläubige können im Land leben (außer

in Österreich).

Aufgehoben wurde das Restitutionsedikt von 1629, in dem Kaiser Ferdinand II.

bestimmt hatte, dass alle von den Protestanten eingezogenen geistlichen Güter

wieder an die Kirche zurückgegeben werden müßten.

(Diese Beschlüsse wurden weitgehend eingehalten. Nicht in Frankreich, s. Hugenotten 1685, die

in Frankreich vertrieben wurden und die, s. das

Edikt von Potsdam 1685, im protestantischen Berlin in großer Zahl aufgenommen

werden. Und: Nicht in Österreich,

dem Kernland des Kaisertums, in dem ein Ziel der katholischen Gegenreformation

festgehalten wurde, nämlich die Vertreibung der Protestanten: s. die Vertreibung der Protestanten 1732 aus Salzburg und

deren Emigration nach

Brandenburg, wo sie freudig aufgenommen wurden.)

3. Regionale/ Politische Beschlüsse: 2 Beispiele: Frankreich erhält Teile des Elsass

(und kommt damit einem seiner Ziele immer näher, nämlich den Rhein als Grenze

zwischen Frankreich und Deutschland zu befestigen), dazu Metz, Toul und Verdun.

- Württemberg bleibt

in den alten Grenzen des Herzogtums erhalten, Dank des Verhandlungsgeschicks von Varnbühler,

der als Gesandter des Württembergischen Herzogs an den Friedensverhandlungen

teilnahm.

4. Weitere politische Beschlüsse: Die bisherige fast absolute Macht des Kaisers

wird begrenzt. Dafür nimmt die fast absolute Macht der Fürsten, Reichsstände u.ä.

zu. (Damit etablierte sich der Aufbau

Deutschlands als Staatenbund, der lange Zeit, bis zum Ende des alten Reiches, Gültigkeit haben

wird.)

5. Literatur zum Dreißigjährigen Krieg:

In

Theaterstücken u.a. Literatur wird der 30-jährige Krieg häufig thematisiert. Hier einige Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten:

In

Theaterstücken u.a. Literatur wird der 30-jährige Krieg häufig thematisiert. Hier einige Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten:

- Von

H.J.C. von Grimmelshausen,

der im 30-jährigen Krieg an vielen Stellen mitkämpfen musste, ist der 30-jährige

Krieg aus den eigenen Erfahrungen in seinem

"Abenteuerlicher Simplicissimus Teutsch" (Veröffentlichung 1669)

thematisiert;

[Bild (Briefmarke BRD, 1976):

Deckblatt von Grimmelshausens "Simplizissimus"]

[Entwerfer der Briefmarke: Günter Jacki]

-

Friedrich Schillers Theaterstück "Wallenstein. ein dramatisches Gedicht in 3

Teilen", (Uraufführung 1799): Vorspiel "Wallensteins Lager"; 1. Teil "Die Piccolomini",

2. Teil "Wallensteins Tod" stellt vor allem die umstrittene Person Wallenstein

in den Mittelpunkt: (Schiller hatte übrigens kurz nach seiner Ernennung zum

Honorarprofessor in Jena als erste größere Veröffentlichung eine Arbeit "über

den 30-jährigen Krieg" geschrieben)

(Auf Wallenstein bezieht sich auch Schillers bekanntes und vielfach

verwendetes Zitat: "Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein

Charakterbild in der Geschichte".)

-

Alfred Döblin schrieb während des 1. Weltkriegs, zwischen 1916 und 1919,

seinen Roman "Wallenstein", in dem der ganze 30-jährige Krieg aus den

Erfahrungen des 1. Weltkrieges beschrieben wird.

-

Bert Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder", Uraufführung 1941

(eine Kriegsgeschichte der Marketenderin Courage im 30-jährigen Krieg);

-

Bert Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder", Uraufführung 1941

(eine Kriegsgeschichte der Marketenderin Courage im 30-jährigen Krieg);

[Bild (Briefmarke DDR, 1973): Theaterinszenierungen:

Bert Brecht Regie: Mutter Courage und ihre Kinder.]

[Entwurf der Briefmarke: Lothar Grünewald]

-

bis zu dem neuen Buch von Daniel Kehlmann: "Tyll", in dem Kehlmann die

Geschichte von Till Eulenspiegel in die Zeit des 30-jährigen Krieges verlegt

(erschienen 2017).

Weitere Literaturhinweise:

div.: Der Dreissigjährige

Krieg. 1618 - 1648. Vom Prager Fenstersturz

bis zum Westfälischen Frieden.

GEO Epoche

Nr. 29/ 2008

Herfried Münkler:

Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma. 1618 -

1648.

Rowohlt - Verlag 2017

6. Karte XII: Geschichts-Karte zum 30-jährigen Krieg, mit Hinweisen auf Bündnisse, Kriegszüge,

Heerführer, Schlachten, besonders stark verwüstete Länder und vernichtete

Bevölkerungen

(Karte XII nach der Karte "Der 30-jährige Krieg" aus dem Atlas

zur Geschichte 1,

VEB Haack Verlag, Gotha/Leipzig, 1981, dort S. 59)

Manfred

Ebener:

Lexikon

Geschichte Baden+Württemberg

u.a.:

Manfred

Ebener:

Lexikon

Geschichte Baden+Württemberg

u.a.: