Die Römer in Südwestdeutschland

I:

(15 v.Chr.

- 260 n.Chr.)Übersicht über den Artikel in

dieser Spalte:

1. Die

Römer in

Südwestdeutschland: Einleitung

2. Römische "Kaiser" und Römisches Reich:

Daten von ca.

40 v.Chr. bis 290 n.Chr. , vor allem mit Blick auf Germanien:

- bis 44 v. Chr.: Caesar

- seit 27 v. Chr.: Augustus

- seit 41 n.Chr.:

Claudius

- seit 69 n.Chr.:

Vespasian

- seit 81 n.Chr.:

Domitian

- seit 98 n.Chr.:

Traian

- seit 117 n.Chr.:

Hadrian

- seit 138 n.Chr.:

Antoninus Pius

- seit 161 n.Chr.:

Marc Aurel

- 3. Jhdt. n.Chr.: u.a.

Caracalla, Maximinus Thrax und die Überwindung

des Limes durch die Alamannen

- seit 284 n.Chr.:

Diocletian

3. Literaturhinweis zum

Römischen Kaiserreich

1. Die Römer in

Südwestdeutschland (ca. 15 n.Chr. bis 260 n.Chr.)

Einleitung

Die

Römer waren eine bestimmende Macht in Südwestdeutschland für

etwa 275 Jahre, von 15 n. Chr. bis 260 n. Chr. In dieser Zeit waren Teile

Südwestdeutschland von den Römern besetzt, besiedelt und gestaltet.

Allerdings war die Provinz Obergermanien (= Germania Superior) immer

nur Rand-

und Grenzgebiet des römischen Reichs.

Hier entstanden keine für

das Römerreich bedeutende Weltstädte wie etwa Colonia (=Köln) und

andere Städte am Rhein, oder Augusta Treverorum (=Trier), das unter

Konstantin sogar einige Zeit Hauptstadt des römischen Weltreichs war. Hier entstanden keine für

das Römerreich bedeutende Weltstädte wie etwa Colonia (=Köln) und

andere Städte am Rhein, oder Augusta Treverorum (=Trier), das unter

Konstantin sogar einige Zeit Hauptstadt des römischen Weltreichs war.

[Bild (Briefmarke BRD, 1984: 2000

Jahre Stadt Trier, gegründet um 16 v.Chr.; Porta Nigra in Trier, unter den

Römern um 180 n.Chr. erbautes Stadttor]

[Entwurf der Briefmarke: Otto Rohse]

Aber es entstand in

Südwestdeutschland für 2 Jahrhunderte ein von Rom (genauer: von den römischen Soldaten und ihren

Hilfstruppen, von Veteranen auch aus den Nachbarländern,) dicht bebautes,

gestaltetes und besiedeltes Gebiet, von dem es eine sehr große Zahl von

archäologischen Spuren im Land gibt: Spuren von römischen Strassen, Kastellen,

Limes-Überresten, Siedlungen, Bauernhöfen (villa rustica), Denkmälern u.v.a. -

Als Caesar (60-44 v.

Chr.) Gallien eroberte blieb der Rhein noch, von 2 Stippvisiten Caesars nach

Germanien abgesehen, Westgrenze des römischen Reiches zu Germanien. Wie kam es dann dazu, dass

später auch rechtsrheinische Gebiete, vor allem Südwestdeutschland, von

den Römern besetzt wurde? Und: Wie kam es dazu, dass die Römer gegen 260 n.Chr.

Südwestdeutschland wieder aufgaben und das Land von den Alamannen besiedelt

werden konnte? Hier

werden zunächst in dieser Spalte einige Daten zur Entwicklung des Römischen Reiches mit

Konsequenzen für Südwestdeutschland kurz aufgelistet, ehe dann in der rechten

Spalte die einzelnen

Aspekte der Besetzung Südwestdeutschlands durch die Römer etwas detaillierter beschrieben werden.

2. Römische Herrscher und die

Erweiterung des Römischen Reiches

von ca. 40 v.Chr. bis 290 n.Chr.,

vor allem im Blick auf Germanien

Bis 44. v.Chr.: Julius Caesar Bis 44. v.Chr.: Julius Caesar

Julius Caesar

aus dem Geschlecht der Julier war seit 44 Diktator und Imperator des römischen

Reiches. Er wird nach einer Verschwörung am 15.3.44 v.Chr., an den Iden des

März, ermordet.

Caesar hatte zuvor Gallien für die Römer erobert. Der Rhein war seitdem die

Grenze des Römischen Reiches.

[Bild (Marke Italien,1928ff): Gaius Julius

Caesar, 100 v. Chr. - 44.v.Chr.]

Caesar hatte noch 1 Jahr vor seiner

Ermordung Gaius Octavius, den späteren Kaiser Augustus, als Sohn adoptiert.

31/27 v.Chr. - 14. n.Chr.: Augustus

Octavian, Adoptivsohn Caesars, läßt sich zum

"Princeps" wählen (der Kaisertitel und der Titel Imperator wurde erst später

vergeben) und erhält den Namen Augustus (= "der Erhabene").

[Es ist der Augustus, von dem nach

der Weihnachtsgeschichte des Lukas-Evangeliums der Bibel die Volkszählung

veranlasst worden sein soll, die die Eltern des späteren Jesus nach Bethlehem

gebracht haben soll.]

Zu Beginn seiner Alleinherrschaft umfasst

das Reich des Augustus ein riesiges Gebiet um das Mittelmeer: Italien als

Kerngebiet, dazu im Westen das heutige Spanien und das durch Caesar eroberte

Gallien (Frankreich) bis zum Rhein. Im Osten erstreckte sich das römische Reich

über Dalmatien, Griechenland, nach Asia (einem Großteil der heutigen Türkei,

dazu Syrien und Judäa um Jerusalem). In Nordafrika gehört Numidien, das Land um

Karthago (heute Tunesien), zum römischen Reich und Cyrene (heute Libyen).

(Ägypten wird erst von Augustus dazuerworben. Außerdem erwirbt Augustus Illyrien

und Pannonien, das sind etwa die Gebiete des heutigen Ungarn und anderer

Balkanländer. Das Gebiet des heutigen Österreich wird als Provinz Noricum dem

Reich eingegliedert.)

-

16 v.Chr.: Augustus läßt an der Rheingrenze große Legionärslager errichten, aus

denen später große Städte mit römischen Wurzeln entstehen, z.B. Mainz, Koblenz,

Bonn, Köln, Neuss.

- 15 v.Chr.: Im Auftrag des Augustus unterwerfen Tiberius und Drusus die

Alpenvölker (keltische Helvetier) bis zur oberen Donau. Die Provinz Rätien wird gegründet. Sie

umfasst einen Großteil der heutigen Schweiz und das Voralpenland. Die

Nordgrenze Rätiens wird bis zur Donau vorgeschoben..

Augsburg (=Augusta Vindelicum) wird zur Hauptstadt der Provinz Rätien. Augsburg (=Augusta Vindelicum) wird zur Hauptstadt der Provinz Rätien.

[Bild (Briefmarke BRD, 1985): 2000 Jahre

Augsburg, gegründet um 15 v.Chr. zur Zeit des Kaiser Augustus als Augusta

Vindelicum; Bronzebüste des Kaiser Augustus, wichtige Bauwerke Augsburgs,

Stadtwappen]

[Entwurf der Briefmarke: Vollbracht] - 9.n.Chr.: Tiberius

und Drusus wollen / sollen auch die Germanenstämme rechts des Rheins besiegen, das

Römische Reich bis zur Elbe ausdehnen.

In der "Varusschlacht",

meist als Schlacht im

Teutoburger Wald bezeichnet, werden die Römer 9 n.Chr. geschlagen: Der

römische Feldherr Quinctilius Varus sollte im Auftrag von Kaiser Augustus die

weiten Gebiete Germaniens besetzen, er wurde aber mitsamt 3 hochgerüsteten

Legionen von den Germanen unter Führung des Cheruskerfürsten Arminius (auch:

Hermann) vernichtend geschlagen. Nach diesem Wendepunkt geben die Römer das Ziel

der Ausdehnung nach Germanien bis zur Elbe auf.

Nach der verlorenen Varusschlacht

wird auch Obergermanien von den Römern erst einmal aufgegeben.

14 n.Chr. - 37 n.Chr.: Tiberius

37 n.Chr. - 41 n.Chr.: Caligula

41 n.Chr.

- 54 n.Chr.:

Claudius: 41 n.Chr.

- 54 n.Chr.:

Claudius:

-

Unter Claudius

wird

der Süden Britanniens erobert und die Provinz Britannien errichtet.

-

Im Blick auf Südwestdeutschland werden unter Claudius die Grenze der oberen Donau und der Rheinübergang

durch Kastelle gesichert.

[Bild (Marke Großbritannien, 1993): Portrait Kaiser Claudius auf einer

Goldmünze, gefunden in Bredgar in Britannien]

54 n. Chr. - 68 n.Chr.: Nero

68 n,Chr: Galba, Otho, Vitellius (regieren jeweils

kurze Zeit zwischen 68 und 69, "Vierkaiserjahr")

69 n.Chr. - 79 n.Chr.:

Vespasian.

Unter Vespasian

beginnt die Besetzung des Neckarlandes

(in dem vermutlich nur noch wenige Kelten lebten, da sich die meisten schon

wegen der andrängenden Germanen ins Gebiet der heutigen Schweiz zurückgezogen

hatten),

die Sicherung des Landes durch Kastelle, und der Bau guter

Straßenverbindungen zwischen Donau und Rhein. Der Grund war wohl vor allem ein strategischer: Um

Truppenbewegungen zwischen den weit auseinanderliegenden römischen

Unruheprovinzen durchführen zu können war eine möglichst kurze

Straßenverbindung wichtig. Die wurde bisher durch den keilförmig ins römische

Gebiet hereinragende fremde Gebiet zwischen Rhein und Donau verhindert. - Konkreter Anlass war wohl ein

Aufstand der Batavier (im Gebiet der heutigen Niederlande), zu dem dringend

Truppen aus Südosteuropa gelangen sollten.

79 n.Chr.: Ausbruch des Vesuv; Zerstörung Pompejis

79 n.Chr. - 81 n.Chr.: Titus:

[Er ist mehr dafür bekannt, dass unter ihm der

Aufstand in Palästina / Judäa niedergeschlagen wird, der Tempel in Jerusalem zerstört und den

Juden verboten wird in Jerusalem zu leben.]

81 n.Chr. - 96 n.Chr.:

Domitian.

Domitian war ein besonders

grausamer Kaiser. [In seiner Zeit schreibt übrigens Tacitus das später so berühmt

gewordene "Germania".]

Unter Domitian wird der Neckarlimes als neue Grenze in Obergermanien errichtet.

Vermutlich beginnt schon in dieser Zeit die

Besiedlung des Landes hinter dem Limes und seinen Kastellen und auch der

planmäßige Verwaltungsaufbau mit seinen Bauernhöfen (Villa rustica), seinen

Siedlungen und den Verwaltungsorten (vici).

96 n.Chr. - 98 n.Chr.: Nerva

98 n.Chr.

- 117 n.Chr.:

Trajan. 98 n.Chr.

- 117 n.Chr.:

Trajan.

Bei ihm steht der

Sieg über die Dakier im heutigen Rumänien, ein bis dahin noch weißer Fleck auf

der römischen Landkarte, im Vordergrund. Außerdem erweiterte er im Osten das

Reich durch die Kriege mit den Parthern durch die Einnahme Armeniens, Assyriens

und Mesopotamiens. Trajan läßt sich für seine Siege auf vielen

Trajanssäulen feiern. - Aber es wird schon deutlich dass das Riesenreich kaum

mehr regierbar ist.

[Bild (Marke Rumänien, 1975): Kaiser Trajan, regiert

von 98 - 117 n.Chr.]

117 n.Chr.

- 138 n.Chr.:

Hadrian. 117 n.Chr.

- 138 n.Chr.:

Hadrian.

Hadrian ist mehr

auf Sicherung des Reiches bedacht. Er gibt die Gebiete im Osten (Armenien,

Assyrien und Mesopotamiens) wieder auf.

Im Westen bemüht er sich um die Sicherung und Befestigung der Grenzen zu den

eindringenden Germanengruppen.

[Bild (Marke Großbritannien 1993): Portrait Kaiser

Hadrian, Bronze gefunden in der Themse in Britannien]

- Unter Hadrian wurde in Britannien an der Grenze zum

heutigen Schottland der

Hadrianswall

gebaut, der durchaus mit dem Limes in Südwestdeutschland vergleichbar ist. (Der

Hadrianswall wurde auch gemeinsam mit dem Limes zum Weltkulturerbe ernannt.) Hadrianswall

gebaut, der durchaus mit dem Limes in Südwestdeutschland vergleichbar ist. (Der

Hadrianswall wurde auch gemeinsam mit dem Limes zum Weltkulturerbe ernannt.)

- Unter Hadrian wurde der Rätische Limes ausgebaut, mit dessen Bau schon unter

Trajan begonnen worden war.

[Bild (Marke Italien, 2009): Hadrianswall im Norden

von Britannien.]

138 n.Chr. - 161 n.Chr.: Antoninus Pius.

Unter Antoninus Pius, wird der Neckar-Odenwald-Limes

um etwa 30 km vorverlegt (s. unten). Der strategische Grund für diese

Veränderung ist unklar.

161 n.Chr. - 169: Lucius Verus

161 n.Chr. - 180 n.Chr.: Marc Aurel.

Zur Zeit Marc Aurels waren die Römer mit einem langdauernden Krieg gegen die

Markomannen beschäftigt, die von Norden die Donau überschritten hatten und in

Rätien eingebrochen waren. Erst 180 waren die Markomannen abgewehrt.

Nach Marc Aurel wird die Herrschaft der Römischen

Herrscher immer chaotischer. Am schwierigsten war das zur Zeit der sog.

"Soldatenkaiser", wo gelegentlich auch mehrere Herrscher in einem Jahr an der

Macht waren; es waren auch meist "Kaiser" die nicht aus Rom kamen, sondern aus

den Heeren der früheren Hilfstruppen im Osten oder im Westen.

Unten werden nur noch die Namen der Herrscher aufgereiht, die meist unbedeutend

waren, durch die Ermordung des amtierenden Herrschers an die Macht kamen, und

meist nur eine kurze Regierungszeit hatten.

Herrscher seit Marc Aurel (mit Beginn der

Regierungszeit):

Commodus (seit 180), Pertinax (192), Didius Julianus

(193), Septimius Severus (193 - 211);

Caracalla (211 - 217), Geta (211), Macrinus (217), Eingabal (218), Severus Alexander (222 - 235),

Maximinus Thrax (235 - 238), Gordian I.,

Gordian II, Pupienus, Balbinus, Gordinian III. (alle 238), Philippus Arabs

(244), Decius (251), Trebonianus Gallus (251), Aemilianus, Valerian (beide 253),

Gallienus (260), Claudius Gothicus (268), Quintilius, Aurelian (beide 270),

Tacitus (257), Florianus, Probus (beide 276), Carus (282), Carinus (283),

Numerianus (283), Diocletian (284 - 305).

Im

3. Jahrhundert,

in

der Zeit der schlimmsten Herrschaftskrise der Römer und der größten

Überforderung des Römischen Reiches, löste sich die Sicherheit der Bevölkerung

im "Dekumatenland" hinter dem Limes auf, bis der Limes um 260 von den römischen

Truppen vor den vordringenden Alamannengruppen ganz aufgegeben wurde:

213 regierte in Rom als Kaiser Marcus

Aurelius Severus Antoninus, genannt Caracalla (reg. 211 - 217), ein

besonders brutaler Tyrann. (So ließ er 211 seinen Bruder und Mitkaiser zur

Beseitigung des möglichen Konkurrenten gleich brutal ermorden.)

Bekannt ist

Caracalla - außer als Soldat - auch noch geworden durch den Weiterbau und die

Fertigstellung der römischen Thermalbäder, die als "Caracalla-Thermen" mit

seinem Namen verbunden wurden. (Vermutlich ließ Caracalla auch die Thermen im

heutigen Baden-Baden ausbauen und hat sie wohl auch genutzt.)

Bedeutung hat Caracalla auch gewonnen durch ein

wichtiges Gesetz, durch das alle freien Männer, die im Bereich des römischen

Reiches lebten, römische Vollbürger werden konnten (ein Gesetz, das wohl vor

allem mehr steuerpflichtige Bürger schaffen sollte). -

Vor allem bekannt

ist Caracalla aber als Soldat und Kriegsführer zum Beispiel am Limes, wo

ihm seine Erfolge

auch den Titel "Germanicus Maximus" einbrachten:

213, als in Rom Caracalla regiert,

erscheinen immer mehr Gruppen von Alamannischen Reiterkriegern aus dem

Land jenseits des Limes und dringen ins Gebiet südlich und westlich des Limes

ein; sie

konnten wohl von den Soldaten am Limes zunächst nicht gehindert werden. (Übrigens taucht

in diesem Zusammenhang zum ersten Mal bei dem griechisch-römischen

Geschichtsschreiber Cassius Dio der Name "Alamannen" auf, der vorher bei den

Römern nicht bekannt war.)

Caracalla bekämpft die eingedrungenen Alamannen von Rätien aus. Er zieht ein

großes Heer zusammen, vermutlich in und um das größte Reiterkastell am Limes,

das Kastell bei Aalen. Mit diesem Heer verfolgt er die Alamannen bis an

den Main und schlägt sie weit zurück.

Dieser Caracallafeldzug von 213, der im Jahr 2013 vor 1800 Jahren stattfand,

wird um Aalen im Jahr 2013 ausführlich "gefeiert" und nachgestellt und

nacherlebt. Er gilt auch als wichtiges landesgeschichtliches Ereignis: als

erstes zeitlich genau bekanntes und nachweisbares Ereignis im Gebiet

Baden-Württembergs.

- Weitere Web-Informationen

zum Caracalla-Feldzug:

http://www.caracallafeldzug.de

Unter Caracalla wurden später auch noch die

Palisaden des rätischen Limes durch eine massive, etwa zweieinhalb Meter hohe Mauer

ersetzt.

Gestorben ist Caracalla bereits 217, "standesgemäß" ermordet auf einem

Kriegszug gegen die Parther im Osten des römischen Reiches.

233, unter Severus Alexander, stoßen die Alamannen erneut vor, bis in die Gegend von Cannstatt.

Severus Alexander ist zunächst mit dem Krieg in Syrien beschäftigt; er wird von

den römischen Soldaten aus dem Limes-Gebiet gedrängt die Alamannen

zurückzuschlagen.

235 schlägt Severus Alexander einige kleinere Schlachten gegen

Alamannengruppen; dann will er, des Kämpfens müde, mit den Alamannen

Verhandlungen aufnehmen. Daraufhin kommt es unter den römischen Soldaten zu

einer empörten Soldatenrevolte, Severus Alexander wird bei Mainz von seinen

Soldaten ermordet.

An der Stelle des ermordeten Severus Alexander wird

von den Soldaten Maximinus Thrax zum neuen Kaiser ausgerufen.

(Maximinus Thrax war der erste Römische "Kaiser", der nicht aus Rom stammte. Er

stammte aus Thrazien, worauf schon sein Beiname Thrax hinweist. Und: Mit ihm

beginnt auch die chaotische Zeit der Soldatenkaiser, d.h. der Kaiser die vom

Heer, oder von einem Teil des Heeres, von den Soldaten, zum Kaiser gemacht

werden.)

236, unter Maximinus Thrax, werden die Alamannen durch persische Panzerreiter

noch einmal zurückgeschlagen. Einige der zerstörten Limeskastelle werden wieder

aufgebaut.

254 kommt es zu neuen Überfällen der

Alamannen, die nach Rätien und in die Nordschweiz vordringen. Zu dieser Zeit

herrscht als Kaiser Valerian (253 - 260). Er ist ganz mit den Kämpfen im

Osten des Römischen Reiches beschäftigt und beauftragt seinen Sohn Gallienus

mit der Verteidigung im Westen. Gallienus kann auch in mehreren Gefechten die

Alamannen zunächst hinter den Limes zurückschlagen.

259/260,

als sogar Valerian im Osten

von den Parthern gefangen war und Gallienus zu schwach zur Verteidigung des

Limes war, gibt es für die Alamannen

kein Halten mehr durch den Limes. Es gab kaum noch Soldaten zur Verteidigung des

Limes; sie wurden meist gebraucht und abgezogen für die Kämpfe im Osten (oder

sie starben an der Pest, die die Soldaten schon zur Zeit von Kaiser Marc Aurel

von den Kämpfen im Osten mit eingeschleppt hatten). So

besetzen die Alamannen die verwaisten römischen Kastelle und die Wachttürme am

Limes, vernichten die Siedlungen und die

Villa rustica und besetzen das Land bis zum Rhein: Die Überwindung des Limes

war um 260 wohl perfekt, auch wenn manche Vorgänge im einzelnen noch nicht

ganz klar sind.

(Die bisherige Bevölkerung

war wohl zum größten Teil schon geflohen. Darauf deuten auch die vielen

Schatzfunde der Archäologen in Verstecken unter den Häusern hin: Vermutlich

hatten die Bewohner vor der Flucht in Eile ihre Wertgegenstände vergraben, in

der Hoffnung, dass sie bald wieder zurück kommen könnten, wenn sich die Lage

beruhigt hätte.)

284 ff:

Diocletian, mit dem das Römische Reich wieder in

geordneteres und ruhigeres Fahrwasser kam, hat dann die Übernahme des Landes

durch die Alamannen als endgültig akzeptiert und die Nordgrenze des Römischen

Reiches am Hochrhein ausgebaut (Donau-Iller-Rhein-Limes).

Unklar und in der Forschung umstritten ist es, ob die Besetzung des Landes durch

die Alamannen nach 260 evtl. von den Römern sogar förmlich durch Verträge

akzeptiert wurde. Aber auch das ändert nichts daran, dass die Zeit der Römer in

Südwestdeutschland seit ca. 260 n.Chr. zu Ende ist.

Bis

476

n.Chr.: Es gibt auch nach 260 immer wieder Begegnungen von Römern und Alamannen

in Südwestdeutschland:

Kämpfe (meist von Gallien aus), auch Verträge, aber keine Besetzung

des Limes und des Landes durch die Römer.

Auch

gab es immer wieder Abwehrkämpfe der Römer gegen die Alamannen, die mehrfach

über den Rhein in das römische Gallien vordrangen, gelegentlich auch in den

Süden bis nach Italien. So hat z.B. der später "Konstantin

der Große" genannte römische Herrscher in seiner Zeit als "Caesar" seit 306

von Trier aus mehrere Abwehrschlachten gegen die über den Rhein vordringenden

Alamannen geschlagen. Auch

gab es immer wieder Abwehrkämpfe der Römer gegen die Alamannen, die mehrfach

über den Rhein in das römische Gallien vordrangen, gelegentlich auch in den

Süden bis nach Italien. So hat z.B. der später "Konstantin

der Große" genannte römische Herrscher in seiner Zeit als "Caesar" seit 306

von Trier aus mehrere Abwehrschlachten gegen die über den Rhein vordringenden

Alamannen geschlagen.

[Bild (Briefmarke San Marino 2013): 1700.

Jahrestag des "Edikts von Mailand"; Abbildung: Medaillon von 315 mit Kaiser

Konstantin in Siegerpose, Landkarte mit dem römischen Reich, Christus-Zeichen]

Im Jahr 476 ist dann das römische

Weltreich mit der Absetzung des letzten römischen Kaisers Romulus Augustulus

durch den Germanenführer Odoaker insgesamt zu Ende.

Die Zeit der Römer im Neckarland hat so insgesamt

etwa 190 Jahre gedauert, von ca. 70 n.Chr. bis ca. 260 n.Chr. (An den

Randgebieten des heutigen Baden-Württemberg waren es etwa 85 Jahre mehr.)

3. Literaturhinweis zum

Römischen Kaiserreich:

Div.: Rom. Die Geschichte des Kaiserreichs. 27

v.Chr. - 476 n.Chr.

GEO Epoche. Das Magazin für Geschichte. Nr. 54. Gruner + Jahr, 2012 |

Die Römer in Südwestdeutschland

II:

(15 v.Chr.

- 260 n.Chr.) Übersicht über den Artikel in

dieser Spalte:

4. Die Besetzung Südwestdeutschlands durch

die Römer

4.1 Die Bewohner des Landes vor den Römern

4.2 Die Errichtung der Provinz

Rätien um 15 v.Chr.

4.3 Die Besetzung des

Neckarlandes ab 50 n.Chr. und die Errichtung des Limes.

4.4 Die Errichtung der Kastelle

und die Soldaten 5. Die

Besiedlung des Landes hinter dem Limes

5.1 Besiedelung

durch eine "Mischbevölkerung" seit 75 n.Chr.

5.2 Bau der großen

Straßen im Land

5.3 Entstehung von Dörfern

und Städten

5.4 Entstehung und Betrieb

der Gutshöfe (villa rustica)

5.5 Religionen im

römischen Siedlungsland

6. Das Ende der Römerzeit in Südwestdeutschland:

Die Überwindung des Limes durch die Alamannen

7. Weitere Informationen:

Web-Informationen und Literaturhinweise

4. Die Besetzung Südwestdeutschlands durch die Römer:

4.1 Die Bewohner des Landes vor den Römern:

Das Gebiet des heutigen Südwestdeutschland war einige Jahrhunderte von den

Kelten besiedelt. Um die Jahrtausendwende war allerdings das Land nur noch

sehr dünn besiedelt. Die Kelten hatten sich vermutlich weitgehend aus dem Land

zurückgezogen, wohl auch vertrieben durch die gelegentlichen Germanenüberfälle

beim Durchzug von Germanengruppen nach Italien. Das Gebiet der heutigen Schweiz

wurde zum Rückzugsort für einige Kelten, besonders die keltischen Helvetier.

.4.2 Die Errichtung der Provinz Rätien

und des Legionslagers Mainz um 15 v.Chr.:

15 v.Chr.: Im Auftrag des Augustus unterwerfen Tiberius und Drusus die

Alpenvölker (keltische Helvetier) bis zur oberen Donau. Die Provinz Rätien wird gegründet.

Sie umfasst einen Großteil der heutigen Schweiz und das Voralpenland. Die

Nordgrenze Rätiens wird bis zur Donau vorgeschoben. (Das Neckarland gehört

zunächst nicht zu den Römern und auch nicht zu Rätien; s. dazu die Karte unten.)

13/12

v.Chr. wird vermutlich auch von Drusus ein Legionärskastell in Mogontiacum

(Mainz) als Brückenkopf in Germanien am Rhein und Main errichtet. [Die Gründung

des Legionärskastells gilt als Geburtsstunde der Stadt Mainz. (Sie fand

allerdings nicht, wie lange vermutet und auf der Briefmarke suggeriert, 38 v.Chr.

statt, sondern etwa 12 v. Chr.)] Drusus starb kurz darauf, 9 v.Chr., in

Mogontiacum bei einem Reiterunfall. Zur Erinnerung wurde spätestens 100 n.Chr.

der monumentale "Drususstein" errichtet, ein riesiger Kenotaph für den in Rom

begrabenen Drusus. 13/12

v.Chr. wird vermutlich auch von Drusus ein Legionärskastell in Mogontiacum

(Mainz) als Brückenkopf in Germanien am Rhein und Main errichtet. [Die Gründung

des Legionärskastells gilt als Geburtsstunde der Stadt Mainz. (Sie fand

allerdings nicht, wie lange vermutet und auf der Briefmarke suggeriert, 38 v.Chr.

statt, sondern etwa 12 v. Chr.)] Drusus starb kurz darauf, 9 v.Chr., in

Mogontiacum bei einem Reiterunfall. Zur Erinnerung wurde spätestens 100 n.Chr.

der monumentale "Drususstein" errichtet, ein riesiger Kenotaph für den in Rom

begrabenen Drusus.

[Bild (Briefmarke BRD 1962): 2000

Jahrfeier der Stadt Mainz; Ausschnitt aus dem Stadtbild von Mainz, mit den

Resten des Drusussteins, einem monumentalen Denkmal, Kenotaph, für den

"Stadtgründer" Drusus]

[Entwurf der Briefmarke: E. Ege]

Mogontiacum/Mainz liegt ja außerhalb des

Neckarlandes. Es spielte aber nach der Errichtung des Limes eine wichtige Rolle

als Verwaltungshauptstadt in der Provinz Germania Superior (Obergermanien).

4.3 Die Besetzung des Neckarlandes ab 50 n.Chr.

durch die Römer und die Errichtung der verschiedenen Formen des Limes:  Die

Besetzung und Besiedelung Südwestdeutschlands erfolgt dann ab 50 n.Chr. in mehreren

Phasen (siehe die Karte Obergermaniens): Die

Besetzung und Besiedelung Südwestdeutschlands erfolgt dann ab 50 n.Chr. in mehreren

Phasen (siehe die Karte Obergermaniens):

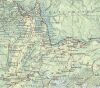

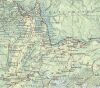

[Karte

(nach Putzgers Historischem Weltatlas): Römer in Südwestdeutschland:

Provinzen, Römerstraßen, Limes, Kastelle, Landstädte; blau sind die

heutigen Ortsnamen angegeben] [Vergrößerung

der Karte durch Anklicken] Um

50

n.Chr., unter Kaiser Claudius, werden die obere Donau (Hüfingen)

und der Rheinübergang (Sasbach) durch Kastelle gesichert. Eine Straße

entlang der Donau verbindet die Kastelle.

Um

74

n.Chr., unter Kaiser Vespasian, wird das obere Neckargebiet von den Römern besetzt. Bau einer Rhein-

Donau- Straße von Straßburg über Offenburg nach Rottweil

und Tuttlingen. Gründung der Stadt Arae Flaviae (= Rottweil).

Um eine

kürzere Verbindung für die Truppenbewegungen von der Donau zum

Rhein zu erhalten wird die wichtige Römerstraße von Augsburg nach

Mainz gebaut: über Plochingen, Cannstatt, Schwieberdingen, Stettfeld, Heidelberg

nach Mainz. (Auf dieser Route, die heute etwa der Bundesstraße

10 entspricht, verläuft später auch die Postroute von Innsbruck

nach Mecheln.)

Um

90

n.Chr., unter Kaiser Domitian, wird der

Neckarlimes als neue

Grenze errichtet. Kastelle werden z.B. in Köngen, Benningen, Walheim, Wimpfen

gebaut.

Unter Kaiser Trajan und Hadrian wird dieser Limes weiter ausgebaut und befestigt Um

150

n.Chr., unter Kaiser Antoninus Pius, wird der

Neckar-Odenwald-Limes

um etwa 30 km vorverlegt. Der neue Limes folgt keiner natürlichen

Grenze sondern er wird schnurgerade durch den Wald gezogen und befestigt.

An dem neuen Limes liegen Kastelle (insgesamt werden im Gebiet Südwestdeutschlands

70 römische Kastelle gezählt) und Dörfer, auf deren Gebiet

später Städte wie Öhringen, Murrhardt, Lorch entstehen.

-

Um 150 n.Chr. wird auch der Rätische Limes auf den Nordhang des Remstals

vorverlegt (Aalen).

Limes

nennt man den römischen

Grenzwall in Germanien, mit Wall und Graben und teilweise mit Steinmauern

befestigt; er war durch etwa 1000 Wachttürme und 70 - 100 Kastelle

gesichert. Der Limes sollte

die römischen Eroberungen in Obergermanien (das "Dekumatenland" mit den römischen Gutshöfen

und Orten) schützen und die kurzen Verbindungsstraßen von der

Donau zum Rhein. Dabei hatte der Limes nicht nur militärische Funktionen. Er

sollte auch einen geregelten Durchgang des Handelsverkehrs (einschließlich

Zollerhebung) ermöglichen. Der

Rätische Limes trifft bei Lorch den Obergermanischen Limes, der über

den Main bis zum Rhein bei Neuwied führt.

Viele Städte sind am

Ort römischer Kastelle errichtet, z.B. Lorch,

Welzheim,

Murrhardt,

Mainhardt; Cannstatt, Walheim.

-

Weitere Web-Informationen zum Limes und der Limesstraße: http://www.limesstrasse.de

.4.4 Die Errichtung der

Kastelle und die Soldaten

In den Kastellen am Limes wohnten viele Legionen römischer Soldaten,

Fußsoldaten und Reitersoldaten. Das vermutlich größte Kastell, Aalen,

hatte Platz für ca. 1000 Reitersoldaten, Für den Dienst am Limes war dazu noch eine

erheblich größere Zahl von "Auxiliares" angeworben, das waren

Hilfstruppen meist aus den eroberten Ländern (z.B. aus Gallien, aus Britannien,

oder aus den Provinzen im Osten). Diese Hilfstruppen erhielten nach 20 - 25

Jahren Dienst im Heer das römische Bürgerrecht.

Geht man von 100 Kastellen aus, zu denen jeweils im Durchschnitt für jeden etwa

300 Soldaten und Auxiliares Platz hatten, dann wären bei voller Besetzung etwa

30.000 Soldaten im Land gewesen. (Zu einer Legion gehörten etwa 5000 bis 6000

Mann; 80 Soldaten bildeten eine Centurie, 6 Centurien bildeten eine Kohorte.)

In

Welzheim wurden Teile des kleineren "Ostkastells"

ausgegraben und zu einem archäologischen Park gestaltet. Am eindrucksvollsten

ist dabei die Rekonstruktion des westlichen Toreingangs mit den beiden Türmen. -

Eine beigestellte Übersichtsplastik macht die Lage der Kastelle bei Welzheim

deutlich: Es gab noch ein sehr viel größeres zweites Kastell bei Welzheim, das

"Westkastell", das aber nicht ganz ausgegraben und gesichert werden konnte.

Zwischen den beiden Kastellen lag das Dorf (vicus), das auch fast ganz von der

Stadt Welzheim überbaut ist. Die beiden Kastelle liegen am Limes, wobei das

Ostkastell merkwürdigerweise und fast einmalig außerhalb des Limes liegt. In

Welzheim wurden Teile des kleineren "Ostkastells"

ausgegraben und zu einem archäologischen Park gestaltet. Am eindrucksvollsten

ist dabei die Rekonstruktion des westlichen Toreingangs mit den beiden Türmen. -

Eine beigestellte Übersichtsplastik macht die Lage der Kastelle bei Welzheim

deutlich: Es gab noch ein sehr viel größeres zweites Kastell bei Welzheim, das

"Westkastell", das aber nicht ganz ausgegraben und gesichert werden konnte.

Zwischen den beiden Kastellen lag das Dorf (vicus), das auch fast ganz von der

Stadt Welzheim überbaut ist. Die beiden Kastelle liegen am Limes, wobei das

Ostkastell merkwürdigerweise und fast einmalig außerhalb des Limes liegt.

[Bild (Foto M. Ebener): Kastell

Welzheim: Rekonstruiertes Westtor am Welzheimer Ostkastell, im Vordergrund

Übersichtsmodell zur Lage der Welzheimer Kastelle, des Dorfes und des Limes.]

5. Die Besiedelung des Landes hinter dem Limes

5.1 Besiedelung durch eine "Mischbevölkerung" ab 75 n.Chr.

Das Land zwischen Limes und

Rhein wird ab etwa 75 n.Chr. zunehmend besiedelt.

Die Siedler, Bauarbeiter, Handwerker, Verwaltungsmitarbeiter u.a.

waren dabei - ähnlich wie bei den Soldaten - keineswegs nur Römer, sondern es war wohl eine Mischbevölkerung von

Menschen unterschiedlicher Herkunft: Neben Römern, Veteranen des Heeres,

Veteranen der Auxiliar-Truppen, auch Händler und Handwerker aus Gallien, wohl

auch einzelne Germanen-Gruppen, und Reste der keltischen Vor-Bevölkerung.

5.2 Bau der großen Strassen im Land

Die grossen Strassen (vor allem die Rhein-Donau-Strasse und die

Strasse von Augsburg nach Mainz) wurde nach römischem Muster gebaut: Die Strassen

waren 7 - 9 Meter breit, mit einer leichten Wölbung in der Mitte und mit

Wasserabflussrinnen an den Seiten. Die Strassen hatten einen festen steinernen

Unterbau und einen schotterartigen Belag. (Bei Benningen im Kreis Ludwigsburg

ist noch ein Stück der alten Römerstrasse konserviert und zu besichtigen.) Die

Strassen waren vor allem für die Soldaten geplant, für die Bewegung von

Fußtruppen und Reitersoldaten.

Aber

auch andere konnten die Strassen verwenden: Landwirte, Händler,

Verwaltungsleute, Politiker.

[In

Novaesium (Neuss) wurde eine Grabstele aus dem 1. Jahrhundert gefunden, auf dem

ein Roßknecht mit Pferd abgebildet ist - ein Bild vom eher alltäglichen Leben in

den römischen Gebieten und auch auf den Strassen.] [In

Novaesium (Neuss) wurde eine Grabstele aus dem 1. Jahrhundert gefunden, auf dem

ein Roßknecht mit Pferd abgebildet ist - ein Bild vom eher alltäglichen Leben in

den römischen Gebieten und auch auf den Strassen.]

[Bild (Briefmarke BRD 1984): 2000 Jahre

Stadt Neuss, von den Römern als Novaesium gegründet 16 v.Chr.; Abbildung

Roßknecht mit Pferd, Ausschnitt der in Neuss gefundenen Grabstele eines Octatius

aus dem 1. Jahrhundert]

[Entwurf der Briefmarke: Rolf Lederbogen]

Es gab auf den Strassen Meilensteine mit Entfernungsangaben bis zu einem

nächsten Ort. (Solche "Leugensteine", so genannt nach dem keltischen

Entfernungsmass, der Leuge, wurden öfter gefunden bei archäologischen

Ausgrabungen.)

An diesen Strassen gab es auch eine Art Postdienst zur Überbringung von

Botschaften. Und es gab Rasthäuser und wohl auch Stationen zum Pferdewechsel.

Und

es gab zur Orientierung wohl auch Landkarten mit den wichtigsten Bergen

und Flüssen und Strassen, auch mit den wichtigsten Orten. Solche Karten könnten

ausgesehen haben wie die berühmten

Peutinger-Tafeln einer römische Weltkarte von 250 n.Chr., die der Augsburger

Stadtschreiber Peutinger aufbewahrte, wenn auch nur eine im 12. Jahrhundert entstandene Kopie) Und

es gab zur Orientierung wohl auch Landkarten mit den wichtigsten Bergen

und Flüssen und Strassen, auch mit den wichtigsten Orten. Solche Karten könnten

ausgesehen haben wie die berühmten

Peutinger-Tafeln einer römische Weltkarte von 250 n.Chr., die der Augsburger

Stadtschreiber Peutinger aufbewahrte, wenn auch nur eine im 12. Jahrhundert entstandene Kopie)

[Bild (Marke Italien, 2000): Auszug aus der

Kopie einer römischen Weltkarte von 250, die als Tabula Peutingeriana bekannt wurde]

5.3 Entstehung von Dörfern und Städten

Bei den Kastellen entstehen Kastell- Dörfer,

die auch für die Verpflegung und Versorgung der Soldaten gebraucht werden. Es

entstehen Land-Dörfer und Landstädte mit Handwerkern

und Händlern.

Die für die Römer so wichtigen Bäder

werden gebaut (Baden-Baden, Badenweiler, Heidenheim). Es entstehen Verwaltungseinheiten, civitates

mit Verwaltungsstädten. In diesen Verwaltungsstädten werden auch Handelshäuser

gebaut; religiöse Gebäude werden errichtet, und natürlich auch öffentliche

Bäder. Die Civitas

Sumelocenna (=Rottenburg) ist eine der größten

Verwaltungsstädte.

Als Stadt im Vollsinn, municipium, wird im Land zwischen Limes und Rhein nur

eine bezeichnet: Arae Flaviae, an der Stelle des heutigen Rottweil.

.5.4 Entstehung und Betrieb der Gutshöfe (villa rustica) Vor

allem entstehen viele Gutshöfe (= villa rustica), von

denen aus das Land bebaut wird. Auch sie waren vor allem für die Versorgung der

Soldaten notwendig.

Kolonisten, vermutlich meist verdiente

Kriegsveteranen, erhalten zunächst als Pächter das Land. Über 1300 solcher Gutshöfe

sind bis heute gefunden worden; Schätzungen gehen von etwa 5000 solcher Gutshöfe

aus. Nach Schätzungen lebten in jedem dieser Gutshöfe etwa 50 Personen (mit dem

gesamten "landwirtschaftlichen Personal"). Rechnet man diese Zahl auf die

Gesamtzahl der Gutshöfe hoch, so ergäbe das bei 5000 Gutshöfen etwa 250.000

Menschen. Die Gutshöfe liegen vor allem in den fruchtbaren

Löss-Gebieten des Neckartals und im Rheintal, und sie sind meist in der Nähe

der Verkehrsstraßen, auch der Wasserstraßen wie Enz oder Neckar von den Siedlern gebaut.

Die ersten Gutshöfe, die noch im 1. Jahrhundert entstanden, wurden noch aus Holz

errichtet. Aber bald setzten sich Steinbauten durch; es entstanden die

charakteristischen Landhäuser mit dem Hauptgebäude mit einem Säulen-Portikus in der

Mitte, hervorragenden Risaliten an den Ecken, verschiedenen Kellergewölben, dazu

ein Bad, natürlich, Nebengebäude für die Lagerung der landwirtschaftlichen

Erzeugnisse und evtl. für das Vieh; das ganze von einer Mauer eingezäunt. Die ersten Gutshöfe, die noch im 1. Jahrhundert entstanden, wurden noch aus Holz

errichtet. Aber bald setzten sich Steinbauten durch; es entstanden die

charakteristischen Landhäuser mit dem Hauptgebäude mit einem Säulen-Portikus in der

Mitte, hervorragenden Risaliten an den Ecken, verschiedenen Kellergewölben, dazu

ein Bad, natürlich, Nebengebäude für die Lagerung der landwirtschaftlichen

Erzeugnisse und evtl. für das Vieh; das ganze von einer Mauer eingezäunt.

[Bild (Foto M. Ebener): Teilweise

rekonstruiertes und in einen Park eingebautes römisches Landgut bei

Enzberg/Mühlacker. Auf dem Bild ist auch noch die Größe des Haupthauses zu

erahnen; mit etwa 42 m Länge hatte es beträchtliche Ausmasse]

Durch archäologische Funde ist ziemlich

gut bekannt was von den Landwirten der Landhäuser auf den Feldern angebaut

wurde: Die ganze Vielfalt der Getreidearten (übrigens sehr ähnlich

unseren heutigen), von Obst und welches Gemüse.

Unklar

und umstritten ist bisher, ob auch der Weinbau bereits in der römischen

Zeit in Südwestdeutschland eingeführt wurde. Sicher ist, dass Wein bekannt war

und getrunken wurde (s. dazu etwa den Römischen Weinkeller, der in Oberriexingen

ausgegraben wurde). Aber es dürfte sich meist wohl um importierten Wein

gehandelt haben, entweder aus Italien oder von Rhein und Mosel. Dass an Rhein

und Mosel der Weinbau von den Römern schon seit Anfang des Jahrtausends

eingeführt wurde ist unbestritten. Für den Weinbau in Südwestdeutschland in der

Römerzeit gibt es bisher als sehr vagen "Beweis" fast nur ein Gerät, das man als

Rebmesser deuten könnte, das man beim heutigen Lauffen gefunden hat. Unklar

und umstritten ist bisher, ob auch der Weinbau bereits in der römischen

Zeit in Südwestdeutschland eingeführt wurde. Sicher ist, dass Wein bekannt war

und getrunken wurde (s. dazu etwa den Römischen Weinkeller, der in Oberriexingen

ausgegraben wurde). Aber es dürfte sich meist wohl um importierten Wein

gehandelt haben, entweder aus Italien oder von Rhein und Mosel. Dass an Rhein

und Mosel der Weinbau von den Römern schon seit Anfang des Jahrtausends

eingeführt wurde ist unbestritten. Für den Weinbau in Südwestdeutschland in der

Römerzeit gibt es bisher als sehr vagen "Beweis" fast nur ein Gerät, das man als

Rebmesser deuten könnte, das man beim heutigen Lauffen gefunden hat.

[Bild (Briefmarke BRD, 1980): Zwei

Jahrtausende Weinbau in Mitteleuropa, eingeführt von den Römern; Anbau, Ernte

und Veredelung des Weines, Holzschnitte aus dem Lehrbuch "Rurelia commoda" von

Petrus de Crescentiis (1309)]

[Entwurf der Briefmarke: Poell]

5.5 Religionen im römischen

Siedlungsland Die Römer hatten ihre

Religionen mit ins Land gebracht; dafür gibt es viele archäologische Belege. Die

traditionellen römischen Götter mit Jupiter an der Spitze und ihre religiösen

Riten spielten offenbar eine große Rolle, sowohl bei den Soldaten als auch bei

den Siedlern. Auf den meisten Gutshöfen stand in der Mitte des Hofes eine

Jupiter-Giganten-Säule, auf der auch noch viele andere Götter abgebildet

waren. Daneben gab es neue Religionsformen,

von denen der vor allem bei Soldaten beliebte Mithras-Kult besonders

auffällig war. (Ein Mithrasheiligtum wurde z.B. auf der Ottmarsheimer Höhe bei

Mundelsheim im Kreis Ludwigsburg 1989 bei Bauarbeiten entdeckt und restauriert.)

[Spuren christlicher Gemeinden oder

christlicher Riten wurden bisher nicht gefunden, was überraschend ist.

Denn in der Zeit der römischen Besetzung des Landes, in den ersten 3

Jahrhunderten nach Christus, breitete sich das Christentum im römischen

Weltreich mit erstaunlicher Geschwindigkeit aus, es erfasste an anderen Stellen

Soldaten und Bauern, Beamte und Handwerker. So gab es im 3. Jahrhundert eine

christliche Gemeinde in Augsburg, der Hauptstadt Rätiens. Und es gab wohl auch

schon eine christliche Gemeinde in Konstanz. Aber offenbar nicht im

Land am Limes.]

6. Das Ende der Römerzeit

in Südwestdeutschland: Die Überwindung des Limes und die Besetzung des

Landes durch die Alamannen s.

dazu in der linken Spalte die Kurzbeschreibung zum

3. Jahrhundert mit Caracalla, Severus Alexander, Maximinus Thrax,

Gallienus u.a.

und der Überwindung des Limes durch die Alamannen

bis 260 n.Chr. Als die

Alamannen das Neckarland besetzten haben sie nicht die Zivilisation der Römer

einfach übernommen und fortgesetzt. Es erfolgt ein starker Kulturbruch: bei der

Baukultur, der Kultur der Gutshöfe, der Wohnkultur und der Landwirtschaft, der

Siedlungskultur. Ihre Wohnsiedlungen errichteten die Alamannen selten in den

noch vorhandenen Restdörfern der Römer, sondern an neuen Orten (z.B. auf dem

Runden Berg bei Urach); die Villae Rusticae wurden kaum von den Alamannen

bewohnt.

Immerhin

gibt es Belege dafür dass die Alamannen die vorhandenen römischen Gebäude

wenigstens als Steinbruch oder für Materiallager nutzten. Ein Beispiel dafür

bieten die Ausgrabungen eines römischen Landguts in Wurmlingen (bei Tuttlingen),

bei denen man fand, wie die Alamannen in den Resten eines römischen Badehauses

einer Villa Rustica einen Getreidespeicher eingebaut haben.

7.

Weitere Informationen und Quellen:

7.1: Weitere

Web-Informationen:

-

Weitere Web-Informationen zu den Römern in Süddeutschland:

http://www.lateinforum.de/roemer.htm

-

Weitere Web-Informationen zu den Römer-Museen in Hechingen, Rottweil,

Rottenburg, Walheim, Köngen:

http://www.bawue.de/~wmwerner/dtsch/archl_d2.html

- Weitere

Web-Informationen zum großen Reiterkastell Aalen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Aalen

7.2: Literaturhinweise

zu den Römern in

Südwestdeutschland:

-

Nina Willburger: Unter römischer Herrschaft. Artikel (S. 81ff) im Katalog

des Landesmuseums Württemberg, Stuttgart, zur Neupräsentation 2012: Legendäre

Meisterwerke. Kulturgeschichte(n) aus Württemberg. Theiss-Verlag 2012

- Dieter Planck

(Hrsg.): Die Römer in Baden-Württemberg. Römerstätten und Museen von

Aalen bis Zwiefalten. Theiss-Verlag, 2005

- Philipp Filtzinger: Artikel Römerzeit [mit

den Abschnitten: Die Eroberung Südwestdeutschlands / Der

rechtsrheinische Limes / Besiedlung, Verwaltung, Kultur und Religion im

Limesgebiet / Verlust des Limesgebiets und spätrömische Zeit]

im "Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte" Band 1,1: Von der Urzeit

bis zum Ende der Staufer, dort S. 131ff. Klett-Cotta 2001

-

Hans Ulrich Huber: Zeitenwende rechts des Rheins - Rom und die Alamannen.

Artikel (S. 59ff) im Katalog/ Begleitband zur Ausstellung "Die Alamannen"

1997/1998 in Stuttgart, Zürich und Augsburg. Hrsg. Archäologisches Landesmuseum

Baden-Württemberg, Stuttgart 1997

- Dieter Planck: Die Römer in

Baden-Württemberg. Artikel (S. 37ff) im von R.Rinker und W. Setzler

herausgegebenen Sammelband "Die Geschichte Baden-Württembergs". Theiss-Verlag

1986

|

Lexikon

Geschichte Baden+Württemberg: Die

Römer in Südwestdeutschland

Lexikon

Geschichte Baden+Württemberg: Die

Römer in Südwestdeutschland